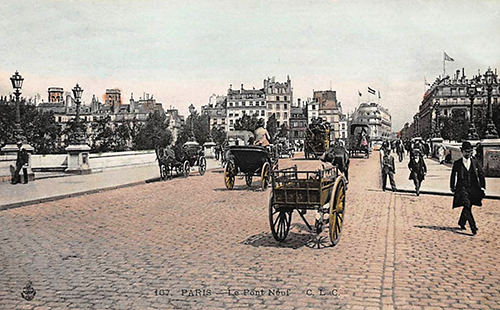

Premier pont de pierres décoré de 381 mascarons, bâti sans maison avec des trottoirs, entre le Louvre et Saint-Germain l’Auxerrois, pendant les guerres de religions, de 1578 à 1607. Il fait 238 m de long et 20m de large.

Christo l’a emballé dans 40 000m de toile en septembre 1985 et Kenzo l’a couvert de fleurs en 1994. Monument historique depuis 1989, il est classé au patrimoine Mondial de l’Unesco avec les quais de la Seine.

Voici l’histoire du Pont Neuf

.

Les travaux ont débuté, côté rive gauche, sous Henri III en 1578, sur les plans d’Androuet du Cerceau. Le sol du quai des Grands-Augustins permettait l’approvisionnement en pierres pour la construction. Les travaux sont interrompus par les épisodes de guerres civiles qui opposent Protestants et Catholiques.

Henri III assassiné, Henri IV lui succède en 1589. Il va apaiser les esprits, se convertir au catholicisme en 1593 et accorder aux Protestants, en 1598, l’Édit de Nantes. Il sera assassiné à son tour en 1610.

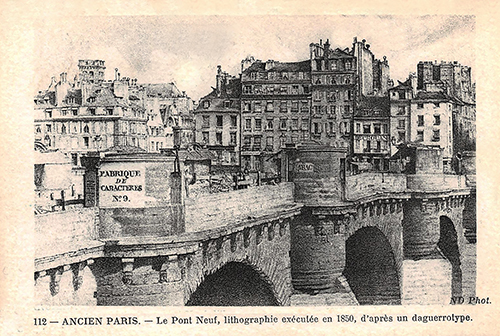

Les travaux du Pont Neuf reprenaient avec l’entrepreneur Guillaume Marchand. Le projet de maison prévue initialement sous Henri III sera abandonné, mais chaque pile, déjà en place, abrite une cave et porte un balcon en demi-cercle qui permettra aux commerces de s’y installer.

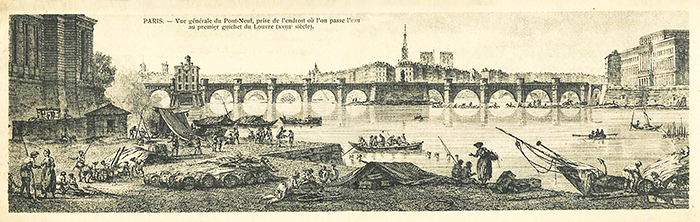

Gravure de Victor-Jean Nicolle (1754-1826 )

Henri IV a financé avec son propre argent l’achèvement des travaux. Le 20 juin 1603, les sept arches du grand bras sont posées. Le roi emprunte le pont qui ne sera achevé qu’en 1607.

1601, la partie rive gauche est terminée avec les cinq arches du petit bras. Un exhaussement du terrain va permettre de créer la place du Pont-Neuf qui surplombera ainsi de 7 mètres la pointe de l’île de la Cité et le futur square du Vert Galant. Trois îlots ont été réunis, La Gourdaine, l’îlot du passeur aux vaches et l’île aux juifs sur laquelle furent brûlés, en 1314, le dernier maître des Templiers Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay.

Pour passer d’une rive à l’autre, côté rive gauche, la rue Dauphine, prise sur les terrains des Augustins, prolonge le pont. Rive droite, la rue du Pont-Neuf fait la jonction. Dès mai 1607 suivant les plans de Sully, Achille de Harlay va créer sur l’île de la Cité, près du Palais de Justice, la place Dauphine composée à l’origine de 32 maisons identiques. Éclairée par des lampadaires, elle abritera, cent ans plus tard, une quarantaine de maisons. Il ne reste des bâtiments d’origine que les deux en angle qui débouchent au centre du pont.

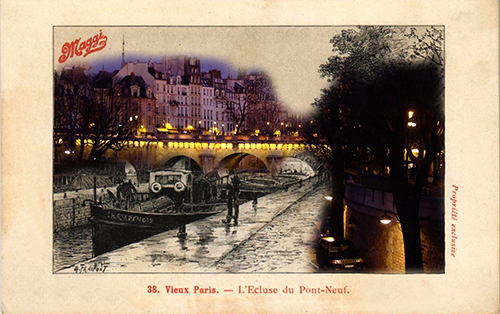

En 1757, la rue Dauphine est éclairée par des réverbères à huile. Le Pont-Neuf aura ses propres lampadaires créés par Victor Balard au XIXe siècle.

Le pont est un lieu de promenade pour son point de vue sur Paris. Centre d’attraction et d’information avec ses bateleurs qui bravaient la maréchaussée avec leurs chansons polémiques sur des airs connus : « les Pont-Neufs ». Tout Paris s’y retrouvait afin de connaître croyait-on, les secrets qu’on voulait cacher et faire circuler de fausses informations, ce que nous appelons de nos jours des « Fake news ».

Les bouquinistes, surveillés par les libraires s’emparaient des parapets. Ils seront interdits en 1619, puis en 1742. On y trouvait toutes sortes de choses et de métiers, des accessoires, des vêtements d’occasion, des livres, des écrivains, des arracheurs de dents, des astrologues, des animaux de compagnie… Les bouquetières étaient près de la statue équestre d’Henri IV. Le roi qui avait instauré « la poule au pot », le dimanche pour répondre à la famine. Les marchands ambulants s’y installaient.

Sa première statue, à l’initiative de Marie de Médicis, a été inaugurée en 1614. L’esplanade sur laquelle elle se trouve, devenue la place Henri IV au-dessus du jardin du Vert Galant, faisait partie de l’aménagement de la place Dauphine puisqu’elle en est le débouché.

Elle sera fondue à la Révolution, en 1792.

Il y a eu une statue provisoire en 1814 pour l’arrivée de Louis XVIII.

Celle que nous connaissons a été inaugurée le jour de la Saint Louis, le 25 août 1818. Des objets et documents avaient été placés dans le ventre du cheval.

Elle a été classée aux monuments historiques en 1992.

L’attraction qui attirait les curieux était le château de la pompe hydraulique, où a vécu son inventeur, Jean Lintlaër. Il était décoré d’une sculptures en relief représentant le Christ et la Samaritaine au puits de Jacob d’où son nom « La Samaritaine ». Son horloge astronomique indiquait les heures, les jours et les mois. Un bonhomme Jacquemart rythmait les heures. Construite de 1602 à 1608, la pompe était à l’aplomb de la 2e pile rive droite, elle approvisionnait en eau les Tuileries, le quartier du Louvre. Elle sera complétement détruite en 1814.

Comme les marchands amoncelaient les immondices dans les balcons. Les hémicycles vont alors être transformés, à partir de 1775, et abriter 20 boutiques en pierres selon les plans de Soufflot. La dernière sera détruite en 1854.

C’est dans la corbeille de l’arche de La Samaritaine qu’Ernest Cognacq avait installé son parapluie rouge. En 1872, il épousait Marie-Louise Jay une vendeuse du Bon Marché. Ils créeront les magasins de la Samaritaine qui depuis 2001 appartiennent au groupe LVMH.

De 1989 à 2007, chacune de ses 12 arches ont été rénovées. Les travaux se poursuivaient en 2021 autour de la place centrale. L’inauguration en mars 2023 montrait les mascarons restaurés et les garde-corps de la place remplacés par des rambardes vitrées pour empêcher la pose de cadenas.

Documentation : Les Nautes de Paris

Histoire du Pont-Neuf en deux volumes par Edouard Fournier, 1862.

Le Pont Neuf par François Boucher, introduction Henri Lavedan, 1925

Le Pont-Neuf et ses charlatans, Michel Sélimonte, 1980

A suivre une vidéo sur l’histoire du Pont Neuf

Pingback: Éléments du patrimoine parisien leurs boîtes, les Bouquinistes n’ont pas l’intention de les démonter pour le 26 juillet 2024 | Nautes de Paris