Avec l’exposition « Musique et République, de la Révolution au Front populaire », présentée Hôtel de Soubise (Paris 3e) par les Archives nationales avec le concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, vous êtes invités à un voyage, de mars à juillet 2025, dans les documents d’époque, correspondances, textes officiels et textes de chansons conservés par les deux établissements et leurs partenaires.

Beaucoup de documents, de la musique, des chansons à écouter et des instruments sont à découvrir. Cette présentation tisse les liens entre l’histoire de l’enseignement musical, les chants populaires et la République.

Les commissaires de l’exposition Marie Ranquet (Archives nationales), Sophie Lévy (Conservatoire national) et Christophe Barret (Archives nationales) ont mis en scène cette rencontre entre le citoyen, la musique et les idées de la République.

La Révolution a démantelé les structures de formation musicale, notamment les maîtrises religieuses.

Un corps de musique commun a été créé au sein de la Garde nationale qui met en place son école de musique municipale en 1792.

Comme le souligne Bruno Ricard, directeur des Archives nationales, dans sa préface à l’ouvrage qui accompagne l’exposition : la phrase de Platon « Point de musique, Point de République ! » adressée à la Convention par des patriotes est à l’origine, dès 1793, de L’Institut national de musique qui deviendra le Conservatoire en 1795.

Le premier directeur du Conservatoire, Bernard Sarrette est au fait de la requête de la Convention pour l’organisation nationale de musique qui veut que les élèves soient formés pour : « chanter les vertus sociales dans les théâtres, publier la liberté dans les fêtes du peuple et le triomphe de la République au milieu des armées. » Comme nous l’indique dans sa préface Emilie Delorme, directrice du Conservatoire.

La musique, tous y participent. Elle est donc de toutes les fêtes, les poètes et les musiciens sont sollicités. Mais des airs non officiels feront leur chemin portés par le peuple comme le « ça Ira! » . Pour Jouer en plein air le choix des instruments a évolué.

Etienne-Nicolas Méhul, idole de la Révolution, figure sur l’affiche de l’exposition présentée aux Archives. Il est avec Sarrette un des fondateurs du Conservatoire. En 1794, il a composé, pour l’anniversaire de la prise de la Bastille, la musique du Chant du départ sur le texte de Marie-Joseph Chénier. Robespierre le fera envoyer aux armées de la République. L’air et la chanson demeurent dans les répertoires des ensembles militaires. Méhul sera peint par Charles-Victor-Eugène Lefebvre en 1870 comme enseignant les chants patriotiques au peuple de Paris.

Les sociétés d’amateurs, les harmonies municipales, les orphéons, les bals populaires, les goguettes se multiplient. De nouveaux espaces de divertissements vont se créer plus tard avec les cafés-concerts.

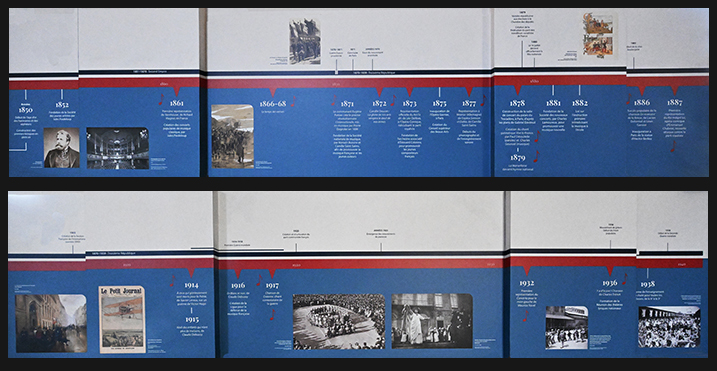

Progressivement après la tentative d’Institut de musique de Côte d’or à Dijon, le réseau des écoles s’est tissé et commence réellement en 1826 avec Lille et Toulouse. La propagande républicaine ne sera jamais enseignée au Conservatoire qui cherche à former des virtuoses. Ainsi, les élèves des écoles nationales finalisent, perfectionnent leur formation à Paris. En 1882, une loi sur l’instruction primaire introduit la musique à l’école.

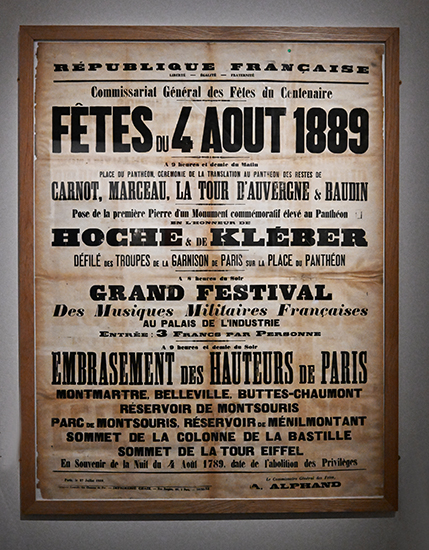

L’Exposition universelle de 1889 célèbre le centenaire de la Révolution. Lors de la cérémonie de remise des prix qui se fait au palais de l’Industrie sera jouée : L’Ode triomphale à la gloire de la République d’Auguste Holmès.

La Marseillaise

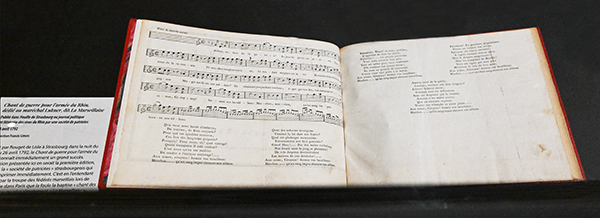

La Marseillaise est au cœur de l’exposition. Le chant de guerre pour l’armée du Rhin de Rouget de Lisle deviendra La Marseillaise car elle était arrivée à Paris avec les troupes de Marseille.

Le Chant du départ la remplacera un temps. Elle reste dans tous les esprits et « conduit le peuple« . Berlioz en a proposé une nouvelle orchestration. Elle retentira à nouveau lors des révolutions de 1830 et 1848. Elle deviendra notre hymne national en 1879.

La Première guerre mondiale, 1914-1918

Jacques Février joue le Concerto pour la main gauche composé par Maurice Ravel. (source Gallica BNF)

La musique du XIXe et XXe siècle demeure liée à la politique, à la guerre à la paix. Le clairon qui a sonné l’armistice est conservé au Musée de l’armée. La victoire de 1918 célèbre l’Alsace-Lorraine redevenue française. Une série d’assiettes, conservée par l’Historial de la Grande Guerre, commémore l’entrée des poilus à Strasbourg. Maurice Ravel composera en 1931, le Concerto pour la main gauche. Il l’a dédié au pianiste autrichien (naturalisé américain) Paul Wittengenstein qui a perdu son bras droit au cours du conflit. L’interprétation de celui-ci qui bénéficie de six ans d’exclusivité ne plaira pas au compositeur. Ravel reprendra la main, en 1937, avec l’interprétation du pianiste français Jacques Février.

Défendre des idées -Les mouvements sociaux – Le Front populaire

Chaque période a eu ses contestataires dont les chansons étaient diffusées, avant la radio par les marchands ambulants. Deux auteurs compositeurs ont animé chacun leur époque. Pierre-Jean Béranger (1780-1857) vouait un culte à Bonaparte. Il fait partie des contestataires affirmés qui ont fait plusieurs passages par la case prison. Les chansons contestataires sont reprises dans les goguettes puis de manière plus contenue dans les cafés-concerts. Aristide Bruant (1851-1925) brossait des portraits réalistes dans son cabaret du Chat noir. Il chantait une misère qui a aussi ses moments de joie et de bonheur, montrant cette vie dans les quartiers de Paris.

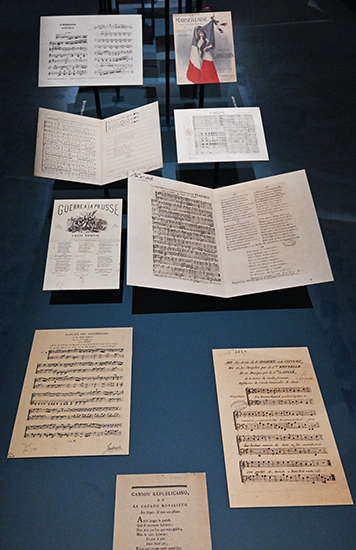

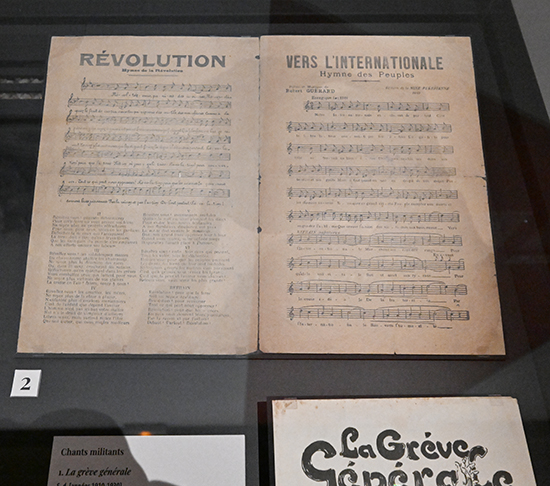

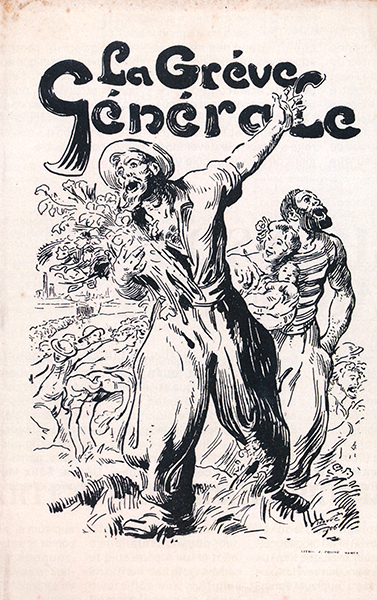

Les grèves de 1910 à 1936 (cheminots, métallurgie, mines) et la grève générale de 1936 génèrent un fonds importants de partitions réunies sur le terrain par les deux institutions.

Jean Zay ministre de l’Education nationale et des beaux-arts du gouvernement Blum va avoir pendant la période du Front populaire un rôle très actif.

Léo Lagrange secrétaire d’Etat à l’Education nationale chargé des Sports, des loisirs et de l’Education physique va soutenir la musique amateur car « Chanter, c’est vivre ».

La pratique amateur sera encouragée, le jazz gagne son public. Des festivals de musiques populaires seront organisés dans le cadre de l’Exposition universelle de 1937.